我々の身の回りにある物質の中で、石は最も原始的なものであり、人類が最初に手にした素材でもある。地球と共に生成された物質で、唯一宇宙的素材だという事もできる。現代文明を構築している多くの素材は、石から抽出される。素材として我々が手にする多くの物の中で、ほとんどの物質は素材として手に入るのだが、石は素材の次元として現われて来ないのだ。鉄・金属類は板やロットや使い易い塊として、コンクリートは何時でも使えるセメントとして、木は製材された板や柱ぶつ切りになった棒として、ガラスは珪素として、粘土は既に煉られた固まりとして等々、我々が手にするほとんどの物は素材の次元に在る。石は何処にでも転がっているのだが、実は素材の次元に存在していないのだ。石が地球から切り出された物を原石という。この原石も未だ素材の次元じゃない。地球の一部・人間を超越した一個の存在として、宇宙的時間と空間のエネルギーを内包しているのだ。河原に転がっている無数の石コロも、やはり宇宙的時空エネルギーを持っている。結果的に、私を越えた存在を、私の個人的な彫刻素材として使う事ができないのである。大きな玉石(自然に丸くなった石)に触れた時に、自分を超越した存在感が一種のエネルギーとして強く伝わって来るのと同じなのである。とにかく石は、私に取って一個の宇宙的なエネルギーの塊なのだ。それを私的な彫刻素材として、どう使うのか・・・? 結論として、エネルギーを持った一個の宇宙存在を、素材の次元まで下げること。自分の手で、存在としての石を素材としての石に転化させることから、作業を始めることである。一個の石をバラバラにする。ピンコロ素材(敷石の素材)にしたり、薄くスライスして板にしたりする事から、かつての私の作業は始まったのだ。参照・「記憶体積シリーズ」素材の次元に転化させた石は、全体としてのエネルギーは保ちつつも、最早自分の素材なのである。それを再度元の石に還元させながら、自分の彫刻作業が始まるのだ。

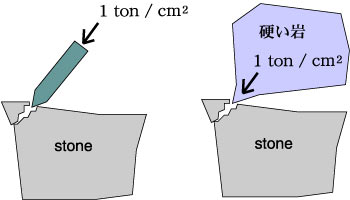

石を彫ること、石が彫れて行くことは、完璧に科学・物理学の領域だ。石を正確に彫るためには、長年の経験と修行が必要だと言われているが、しかし石は非常に素直な素材で、石の組成や石の物理学・石の科学を熟知していれば、経験や修行が無くても石を正確に彫ることは可能なのだ。 図の左は、鑿(ノミ)で石に衝撃をあたえて石の角が取れた図である。右は、大きな硬い岩の突端が石の同じ場所に同じ衝撃と角度で加わった図である。二つの石が全く同じ状況下の石であれば、角の取れ方や形状は全く同じ筈だ。石は衝撃に対して、力学的に一番無駄の無い取れ方(彫れ方)をする。すなわち一番弱い所・一番弱い方角で欠けていくのだ。それは石の何処を彫っても、何処に衝撃をあたえても、同じセオリーで石は欠けていく。衝撃が加わった位置と角度で、一番弱い所、弱い方角で石は彫れていくのだ。

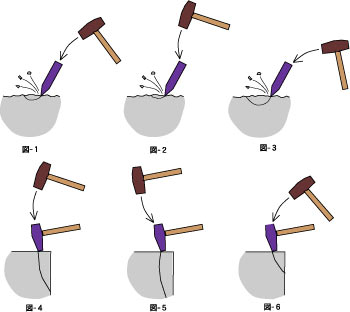

鑿(ノミ)とコヤスケの科学石を彫る道具として最も一般的なものが、石の鑿である。近年は鑿の先にタンガロイなどの超硬チップが付いたものが主流になって来た。鑿の先が摩耗したら、削って形を整える事ができるから、昔ながらの鉄鑿を鞴(フイゴ)で焼いて形を整え、焼き入れをして使う人はほとんどいなくなった。コヤスケは先が平らになった石用の道具で、やはり硬チップが付いている。大きく落とす時にとても便利な道具である。鑿やコヤスケはそれ自体では石を彫ることが出来ない。当然の事として、セットと呼ばれる鑿やコヤスケを打つハンマーが必要なのだ。ハンマーの衝撃が鑿やコヤスケに伝わって、その2次的衝撃で石が彫れる。鑿とセット、コヤスケとセットという2つの機能を併用するから複雑な科学やセオリーが存在して来るのだ。其々の道具は無垢鉄でできていて、当然の事として重心を持っている。その重心を芯にして力点と作用点が存在する。タンガロイチップの付いた鑿先は作用点、セットの当たる頭は力点になる。この事を理解して鑿やコヤスケを使う事が重要なのだ。以下のセオリーは世界中何処に行っても教えないし誰も語らない。いい職人は無意識のうちに身体がセオリーを体験しているから、セオリー通り動くのだ。右の図を見ていただくと、鑿とコヤスケ、それに当たるセットの角度の違いが石に作用する図である。図-1と図-4は、通常の鑿とコヤスケへのセットの当たり方である。通常に石が取れる。図-2と図-5は、鑿とコヤスケの上の方を手前に向ける角度でセットを当てる。鑿では石の表面が弾けて取れ、コヤスケは衝撃が石に沁みる角度が深くなって大きく取れる。図-3と図-6は、鑿とコヤスケの手前を、手前の方角からから押すようにセットを当てた図である。鑿では深く衝撃が伝わって大きく彫れ、コヤスケは石の端方向に浅く沁みて、浅く取れるのだ。鑿やコヤスケの作業は右記の図の組合わせで成立する。鑿でのハツリは図-2を基本として、掘り下げる作業は図-3を基本とし、潰す作業は図-1と図-3が基本になる。いい職人の鑿やコヤスケの頭は丸くなっている。何故なら、様々な角度でセットを当てているからなのだ。

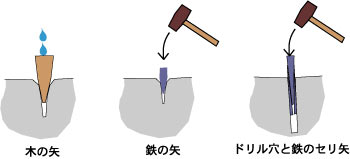

石を割る事、石が割れることも、完璧に科学の領域である。石の一部に強烈な衝撃が加われば、石は割れるのだが、もっと少ない力で割るために、鉄でできた楔{クサビ}(「矢」と呼ぶ)を使う。その昔、エジプト以降・鉄が出て来るまでは、木の楔を使っていた。石に楔用の穴を開けて、そこに堅い木を叩き込む、そこに水を垂らすのだ。木は水を吸って膨張する、その膨張の力で大きな石を割ったのだ。昔作られたお城の石垣や城壁には、この時の楔穴が残っている物もある。鉄の楔穴に比べると10〜20倍程大きい穴が開けられているのだ。鉄の楔や木の楔を使って割る割り方は、石の目(石の節理の方向)を見ながら無理なく割る方法で、石の理にかなった科学的方法なのだが、近年その技を使える職人さんはほとんどいなくなってしまった。世界的に、削岩機(石に穴を開けるドリル)で穴を開けて、そこにドリル穴用の3枚の鉄の楔から成る「セリ矢」を入れて割る方法になってしまったのだ。これは石の目を注意深く見る必要の無いやり方で、ドリル穴の本数を増やせば、どんな方角だって割れるのだ。言い換えれば、ドリル穴で石を切って行くやり方に近い。

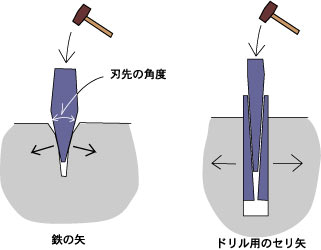

矢とセリ矢の違いについて。要は、石の右と左を切り裂く方法なのだが、その時の力の伝わり方が微妙に違う。その違いが割れ方に大きな差を作るのだ。右の図を見ていただくと、微妙な違いが分かると思うのだが、矢の方は石の内部に染み込む方角に力が加わって、セリ矢の方は左右に離す方向に力が加わっているのが分かる。この微妙な力の違いが、どう作用するかと言うと、セリ矢の方は左右に分断する力のみだから、石自体が持っていた傷や目の方角を拾い易いのだ。矢の方は、押し広げる方向に作用するから、矢を刺した方角にストレートに割れようとする。大きな巌を、4〜5cm大の小さな矢をもって両断する事が可能なのだ。セリ矢のやり方は、石の質や堅さに関係なく、ドリルで穴を開けて、セリ矢を入れて叩くという誰でもできる方法なのだが、矢の方は石の科学を知っていなければちゃんと割れない。石の質や堅さによって、矢の刃先の角度も微妙に違うのだ。という事は、矢の穴を開ける鑿の刃先角も微妙に違って来る。簡単に言うと、軟石ほど鈍角になる。

矢の使い方によって、割れ方が違う。一個の石を何処で割るかによって、割れ方が違うのである。右の図-2を見ていただくと分かると思うのだが、石の中心で等割する場合は、ほぼ真直ぐに割れる。図-1の様に石の端を割ろうとする場合(左右の量のバランスが違う場合)は、必ず少ない方に逃げてしまう。これは割ろうとする石の左右の量のバランスで、必ず弱い方角に逃げてしまう石の科学性質なのだ。これを利用したものが、「cocoon」シリーズ 鱗状に組み上がった作品である。とは言っても、石の端のほうを真直ぐに割りたい時がある。そんな時のために先人達は特殊なテクニックを編み出した。飛び矢というテクニックだ。矢の形も、刃先角が少し鈍角なものを使う。当然鑿の形も少し鈍角になる。説明が難しいのだが、矢穴に藁を少しだけ入れて、その藁の間に矢を掛ける。ハンマーで叩いた時、石には矢が食い込もうとする衝撃が一瞬掛かるが、矢は直ぐに飛び出てしまうのだ。そしてまた藁を少しだけ挟んで矢を掛けて、また飛んで行く。そうすると石の端にも関らず、弱い方向に逃げないでストレートに割れるのである。この飛び矢のテクニックは、実に的を得た石の科学なのだが、何故そうなるのをここで説明するのは紙面が足りないので、知りたい方は私に直接聞いて下さい。図-3は、石の目に逆らうとちゃんと割れない説明図である。点線は原石の形で、その原石から角を切り取って四角にした石を、中心で割る時の図である。石の目は点線の方角に流れている。その石の目を知らずに、等半割りをしようとすると、必ず石の目に沿って斜めに割れてしまうのだ。石の目とは何なのか? 地殻で石が生成され、高圧に耐えて地殻岩盤を構成していた時の、生成課程と構成圧力方向で目が決まる。目には1の目、2の目、3の目(通常XYZ軸になっている)とある。一番割れやすい方向と、その、次に割れやすい方向、割れにくい方向とある。何れにしても目に添わないと思った様に割れないのだが、石切り場の職人さんは、目の方向を完璧に知っているのだ。どういう状態で地殻から石が切り出されたかを知っているからだ。石切り場から原石を運んで来ると、石切り場の状況は見えない。そんな中で、石の目をどう見て判断するのか? 先ずは、石切り場の職人さんが切り出した原石の四角になった状態を信じるのだ。これは先ず間違い無い。その中でも1の目・2の目・3の目をどう判断するのか? 割れ肌を見る。ガサガサになって割れているのは3の目、ヌルッとした方が1の目、中位が2の目なのだが、目を凝らして見ても分からない事がある。そんな時は目を閉じて素手で触るのだ。微妙な違いが手から伝わって来る。それを感じ信じるのだ。人間の感性は、どんなセンサーより優れている。

矢の作り方、鑿の作り方。昨今の超硬金属(石用の鑿は超硬炭素鋼が主流)が横行する中で、矢と矢用の鑿は、未だに鉄鑿を鞴で焼いて叩いて焼き入れをする。3種類の刃先角度を持った鑿と、その刃先角に合せた矢を自分で作るしかないのだ。鑿は少し練習すれば、どうにか作れるようになるのだが、あの小さな矢をちゃんと作れるようになるには、かなりの時間が掛かるし想像を越えた作り方をするのだ。鑿と矢の焼きの入れ方も微妙に違うのだが、ここでの説明は長くなるので割愛する。今や矢用の鉄鑿を自分で作って焼き入れが出来る人は、世界の中でもわずかしか居ない。その中でも矢をちゃんと作れる人は数える程しかいないというのが現状である。その昔、職人の善し悪しを見分けるには、その職人の矢を見ろ、と言われたくらい矢の作り方は面白いし難しいのだ。作り方の詳細は長くなるのでここでは書かないが、知りたい方は教えます。総論ダイヤモンド工具の出現で、簡単に、そして無理矢理に、切って削って形が出来る今、石という宇宙的物質の科学を理解して、道理に叶った遣り方と、その道具を作れる人がいなくなった。日本にいなくなったのだから世界にいなくなったのだ。新しい便利な道具の出現は、文明の進化に見えるのだが、実は科学と技と文化の退化でもある。長い眼で見て、惜しく悲しい事かも知れない。すべてのものが便利で優しくて扱い易い現代文明の中にあって、重くて固くて寡黙な石、これほど扱い辛い物はないのだが、でもその内部には悠久の時間と、広大な宇宙の広がりと、地球の歴史が詰っている。自分の意識が石に入り込み、そのセオリーを掴もうとする事で、石の持つ時間と宇宙と歴史とが、緩やかに融解を始めるのだ。

石は宇宙的エネルギーの塊

我々の身の回りにある物質の中で、石は最も原始的なものであり、人類が最初に手にした素材でもある。地球と共に生成された物質で、唯一宇宙的素材だという事もできる。現代文明を構築している多くの素材は、石から抽出される。

素材として我々が手にする多くの物の中で、ほとんどの物質は素材として手に入るのだが、石は素材の次元として現われて来ないのだ。鉄・金属類は板やロットや使い易い塊として、コンクリートは何時でも使えるセメントとして、木は製材された板や柱ぶつ切りになった棒として、ガラスは珪素として、粘土は既に煉られた固まりとして等々、我々が手にするほとんどの物は素材の次元に在る。石は何処にでも転がっているのだが、実は素材の次元に存在していないのだ。

石が地球から切り出された物を原石という。この原石も未だ素材の次元じゃない。地球の一部・人間を超越した一個の存在として、宇宙的時間と空間のエネルギーを内包しているのだ。河原に転がっている無数の石コロも、やはり宇宙的時空エネルギーを持っている。

結果的に、私を越えた存在を、私の個人的な彫刻素材として使う事ができないのである。大きな玉石(自然に丸くなった石)に触れた時に、自分を超越した存在感が一種のエネルギーとして強く伝わって来るのと同じなのである。とにかく石は、私に取って一個の宇宙的なエネルギーの塊なのだ。

それを私的な彫刻素材として、どう使うのか・・・? 結論として、エネルギーを持った一個の宇宙存在を、素材の次元まで下げること。自分の手で、存在としての石を素材としての石に転化させることから、作業を始めることである。一個の石をバラバラにする。ピンコロ素材(敷石の素材)にしたり、薄くスライスして板にしたりする事から、かつての私の作業は始まったのだ。

参照・「記憶体積シリーズ」

素材の次元に転化させた石は、全体としてのエネルギーは保ちつつも、最早自分の素材なのである。それを再度元の石に還元させながら、自分の彫刻作業が始まるのだ。

石が彫れること、割れることは、科学である

石を彫ること、石が彫れて行くことは、完璧に科学・物理学の領域だ。

石を正確に彫るためには、長年の経験と修行が必要だと言われているが、しかし石は非常に素直な素材で、石の組成や石の物理学・石の科学を熟知していれば、経験や修行が無くても石を正確に彫ることは可能なのだ。

図の左は、鑿(ノミ)で石に衝撃をあたえて石の角が取れた図である。

右は、大きな硬い岩の突端が石の同じ場所に同じ衝撃と角度で加わった図である。

二つの石が全く同じ状況下の石であれば、角の取れ方や形状は全く同じ筈だ。

石は衝撃に対して、力学的に一番無駄の無い取れ方(彫れ方)をする。すなわち一番弱い所・一番弱い方角で欠けていくのだ。それは石の何処を彫っても、何処に衝撃をあたえても、同じセオリーで石は欠けていく。衝撃が加わった位置と角度で、一番弱い所、弱い方角で石は彫れていくのだ。

鑿(ノミ)とコヤスケの科学

以下のセオリーは世界中何処に行っても教えないし誰も語らない。いい職人は無意識のうちに身体がセオリーを体験しているから、セオリー通り動くのだ。

以下のセオリーは世界中何処に行っても教えないし誰も語らない。いい職人は無意識のうちに身体がセオリーを体験しているから、セオリー通り動くのだ。

石を彫る道具として最も一般的なものが、石の鑿である。近年は鑿の先にタンガロイなどの超硬チップが付いたものが主流になって来た。鑿の先が摩耗したら、削って形を整える事ができるから、昔ながらの鉄鑿を鞴(フイゴ)で焼いて形を整え、焼き入れをして使う人はほとんどいなくなった。コヤスケは先が平らになった石用の道具で、やはり硬チップが付いている。大きく落とす時にとても便利な道具である。

鑿やコヤスケはそれ自体では石を彫ることが出来ない。当然の事として、セットと呼ばれる鑿やコヤスケを打つハンマーが必要なのだ。ハンマーの衝撃が鑿やコヤスケに伝わって、その2次的衝撃で石が彫れる。鑿とセット、コヤスケとセットという2つの機能を併用するから複雑な科学やセオリーが存在して来るのだ。

其々の道具は無垢鉄でできていて、当然の事として重心を持っている。その重心を芯にして力点と作用点が存在する。タンガロイチップの付いた鑿先は作用点、セットの当たる頭は力点になる。この事を理解して鑿やコヤスケを使う事が重要なのだ。

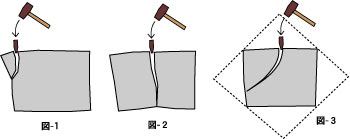

右の図を見ていただくと、鑿とコヤスケ、それに当たるセットの角度の違いが石に作用する図である。

図-1と図-4は、通常の鑿とコヤスケへのセットの当たり方である。通常に石が取れる。

図-2と図-5は、鑿とコヤスケの上の方を手前に向ける角度でセットを当てる。鑿では石の表面が弾けて取れ、コヤスケは衝撃が石に沁みる角度が深くなって大きく取れる。

図-3と図-6は、鑿とコヤスケの手前を、手前の方角からから押すようにセットを当てた図である。鑿では深く衝撃が伝わって大きく彫れ、コヤスケは石の端方向に浅く沁みて、浅く取れるのだ。

鑿やコヤスケの作業は右記の図の組合わせで成立する。鑿でのハツリは図-2を基本として、掘り下げる作業は図-3を基本とし、潰す作業は図-1と図-3が基本になる。いい職人の鑿やコヤスケの頭は丸くなっている。何故なら、様々な角度でセットを当てているからなのだ。

石を割る事、石が割れることも、完璧に科学の領域である。 その昔、エジプト以降・鉄が出て来るまでは、木の楔を使っていた。石に楔用の穴を開けて、そこに堅い木を叩き込む、そこに水を垂らすのだ。木は水を吸って膨張する、その膨張の力で大きな石を割ったのだ。昔作られたお城の石垣や城壁には、この時の楔穴が残っている物もある。鉄の楔穴に比べると10〜20倍程大きい穴が開けられているのだ。

その昔、エジプト以降・鉄が出て来るまでは、木の楔を使っていた。石に楔用の穴を開けて、そこに堅い木を叩き込む、そこに水を垂らすのだ。木は水を吸って膨張する、その膨張の力で大きな石を割ったのだ。昔作られたお城の石垣や城壁には、この時の楔穴が残っている物もある。鉄の楔穴に比べると10〜20倍程大きい穴が開けられているのだ。

石の一部に強烈な衝撃が加われば、石は割れるのだが、もっと少ない力で割るために、鉄でできた楔{クサビ}(「矢」と呼ぶ)を使う。

鉄の楔や木の楔を使って割る割り方は、石の目(石の節理の方向)を見ながら無理なく割る方法で、石の理にかなった科学的方法なのだが、近年その技を使える職人さんはほとんどいなくなってしまった。世界的に、削岩機(石に穴を開けるドリル)で穴を開けて、そこにドリル穴用の3枚の鉄の楔から成る「セリ矢」を入れて割る方法になってしまったのだ。これは石の目を注意深く見る必要の無いやり方で、ドリル穴の本数を増やせば、どんな方角だって割れるのだ。言い換えれば、ドリル穴で石を切って行くやり方に近い。

矢とセリ矢の違いについて。

要は、石の右と左を切り裂く方法なのだが、その時の力の伝わり方が微妙に違う。その違いが割れ方に大きな差を作るのだ。右の図を見ていただくと、微妙な違いが分かると思うのだが、矢の方は石の内部に染み込む方角に力が加わって、セリ矢の方は左右に離す方向に力が加わっているのが分かる。

この微妙な力の違いが、どう作用するかと言うと、セリ矢の方は左右に分断する力のみだから、石自体が持っていた傷や目の方角を拾い易いのだ。矢の方は、押し広げる方向に作用するから、矢を刺した方角にストレートに割れようとする。大きな巌を、4〜5cm大の小さな矢をもって両断する事が可能なのだ。

セリ矢のやり方は、石の質や堅さに関係なく、ドリルで穴を開けて、セリ矢を入れて叩くという誰でもできる方法なのだが、矢の方は石の科学を知っていなければちゃんと割れない。

石の質や堅さによって、矢の刃先の角度も微妙に違うのだ。という事は、矢の穴を開ける鑿の刃先角も微妙に違って来る。簡単に言うと、軟石ほど鈍角になる。

矢の使い方によって、割れ方が違う。

とは言っても、石の端のほうを真直ぐに割りたい時がある。そんな時のために先人達は特殊なテクニックを編み出した。飛び矢というテクニックだ。矢の形も、刃先角が少し鈍角なものを使う。当然鑿の形も少し鈍角になる。説明が難しいのだが、矢穴に藁を少しだけ入れて、その藁の間に矢を掛ける。ハンマーで叩いた時、石には矢が食い込もうとする衝撃が一瞬掛かるが、矢は直ぐに飛び出てしまうのだ。そしてまた藁を少しだけ挟んで矢を掛けて、また飛んで行く。そうすると石の端にも関らず、弱い方向に逃げないでストレートに割れるのである。この飛び矢のテクニックは、実に的を得た石の科学なのだが、何故そうなるのをここで説明するのは紙面が足りないので、知りたい方は私に直接聞いて下さい。

とは言っても、石の端のほうを真直ぐに割りたい時がある。そんな時のために先人達は特殊なテクニックを編み出した。飛び矢というテクニックだ。矢の形も、刃先角が少し鈍角なものを使う。当然鑿の形も少し鈍角になる。説明が難しいのだが、矢穴に藁を少しだけ入れて、その藁の間に矢を掛ける。ハンマーで叩いた時、石には矢が食い込もうとする衝撃が一瞬掛かるが、矢は直ぐに飛び出てしまうのだ。そしてまた藁を少しだけ挟んで矢を掛けて、また飛んで行く。そうすると石の端にも関らず、弱い方向に逃げないでストレートに割れるのである。この飛び矢のテクニックは、実に的を得た石の科学なのだが、何故そうなるのをここで説明するのは紙面が足りないので、知りたい方は私に直接聞いて下さい。

一個の石を何処で割るかによって、割れ方が違うのである。右の図-2を見ていただくと分かると思うのだが、石の中心で等割する場合は、ほぼ真直ぐに割れる。図-1の様に石の端を割ろうとする場合(左右の量のバランスが違う場合)は、必ず少ない方に逃げてしまう。これは割ろうとする石の左右の量のバランスで、必ず弱い方角に逃げてしまう石の科学性質なのだ。これを利用したものが、「cocoon」シリーズ 鱗状に組み上がった作品である。

図-3は、石の目に逆らうとちゃんと割れない説明図である。

点線は原石の形で、その原石から角を切り取って四角にした石を、中心で割る時の図である。石の目は点線の方角に流れている。その石の目を知らずに、等半割りをしようとすると、必ず石の目に沿って斜めに割れてしまうのだ。

石の目とは何なのか? 地殻で石が生成され、高圧に耐えて地殻岩盤を構成していた時の、生成課程と構成圧力方向で目が決まる。目には1の目、2の目、3の目(通常XYZ軸になっている)とある。一番割れやすい方向と、その、次に割れやすい方向、割れにくい方向とある。

何れにしても目に添わないと思った様に割れないのだが、石切り場の職人さんは、目の方向を完璧に知っているのだ。どういう状態で地殻から石が切り出されたかを知っているからだ。

石切り場から原石を運んで来ると、石切り場の状況は見えない。そんな中で、石の目をどう見て判断するのか? 先ずは、石切り場の職人さんが切り出した原石の四角になった状態を信じるのだ。これは先ず間違い無い。その中でも1の目・2の目・3の目をどう判断するのか? 割れ肌を見る。ガサガサになって割れているのは3の目、ヌルッとした方が1の目、中位が2の目なのだが、目を凝らして見ても分からない事がある。そんな時は目を閉じて素手で触るのだ。微妙な違いが手から伝わって来る。それを感じ信じるのだ。人間の感性は、どんなセンサーより優れている。

矢の作り方、鑿の作り方。

昨今の超硬金属(石用の鑿は超硬炭素鋼が主流)が横行する中で、矢と矢用の鑿は、未だに鉄鑿を鞴で焼いて叩いて焼き入れをする。3種類の刃先角度を持った鑿と、その刃先角に合せた矢を自分で作るしかないのだ。鑿は少し練習すれば、どうにか作れるようになるのだが、あの小さな矢をちゃんと作れるようになるには、かなりの時間が掛かるし想像を越えた作り方をするのだ。鑿と矢の焼きの入れ方も微妙に違うのだが、ここでの説明は長くなるので割愛する。

今や矢用の鉄鑿を自分で作って焼き入れが出来る人は、世界の中でもわずかしか居ない。その中でも矢をちゃんと作れる人は数える程しかいないというのが現状である。その昔、職人の善し悪しを見分けるには、その職人の矢を見ろ、と言われたくらい矢の作り方は面白いし難しいのだ。作り方の詳細は長くなるのでここでは書かないが、知りたい方は教えます。

総論

ダイヤモンド工具の出現で、簡単に、そして無理矢理に、切って削って形が出来る今、石という宇宙的物質の科学を理解して、道理に叶った遣り方と、その道具を作れる人がいなくなった。日本にいなくなったのだから世界にいなくなったのだ。

新しい便利な道具の出現は、文明の進化に見えるのだが、実は科学と技と文化の退化でもある。長い眼で見て、惜しく悲しい事かも知れない。

すべてのものが便利で優しくて扱い易い現代文明の中にあって、重くて固くて寡黙な石、これほど扱い辛い物はないのだが、でもその内部には悠久の時間と、広大な宇宙の広がりと、地球の歴史が詰っている。自分の意識が石に入り込み、そのセオリーを掴もうとする事で、石の持つ時間と宇宙と歴史とが、緩やかに融解を始めるのだ。